『십팔시선』은,

윤주도의 시 9편, 김나림다의 시 9편, 윤주도의 사진 9장, 김나림다의 사진 9장, 총 시 18편과 사진 18편이 수록되어 있다.똑똑하게 세상을 바라보고 싶은 시, 소설의 토막글을 쓰다 완성한 시, 세상을 향한 리볼버 같은 시, 연대하는 시, 아끼는 펜으로 꾹꾹 눌러 쓴 버킷리스트 같은 시, 힘들지만 공동체 안에서 공감하려고 노력하는 시 등이 실려 있다. 왼쪽 오른쪽 어느 쪽으로든 읽기가 가능한 시집이다. 2인 시집인 이유는 한 가지 색깔만이 아니라 둘의 색깔을 통해서 세상을 바라보기 위함이다. 윤주도, 김나림다 두 사람은 이 시집을 묶고 곧 사회의 한복판에 서게 될 것이다. 문단의 기존 틀을 깨면서 시작하는 이 시집은 새로운 가능성의 대안이 되기에 충분하다.

윤주도는,

나는 미련이 많은 사람이다. 흘러가는 것을 어떻게든 붙잡아 기억하려 안달인데, 난 내 기억력의 한계를 잘 안다. 그 한계를 넘어설 방법이 기록이라는 것을 알았고, 그 기록을 난 글로 택했다. 그리고 난 감정이 넘쳐 주체할 수 없는 사람이다.한 가지 감정에 몰두해 우울하면 우울한 대로, 기쁘면 기쁜 대로 일을 하지 못하는 사람이다. 그런 사람이 글을 쓰면 하나같이 다 토하는 글이 쓰여진다. (그것을 전문용어로 배설이라 하자) 감추고 싶지만 감출 수 없는 그런 이야기들 말이다. 이 시집은 그래서 나에게 어떤 거창한 이유 없는 기록(이라 일컬어야 할지, 배설물이라 일컬어야 할지 잘 모르겠는)의 공론화라고 여기며 민망해한다.

김나림다는,

나의 매일은 정형화되어있다. 꿈을 이루기 위한 명목 하나로 겨우 지탱하는 삶은 몹시 힘들다. 나는 힘들면 아무것도 못하는 사람이다. (사람은 기계가 아니니까 당연한 일이라고 생각한다.) 그런 면에서, 나의 현재는 파국이고, 가관이고, (고상한 말로 표현하기를 완전히 포기하자면,) 노답이다. 겨우 내다보는 한 치 앞은 지금보다 더 힘든 일로 가득하다. 그렇기에 나는 조금이라도 덜 힘들 때 나의 글을 엮어내기로 했다. 미래의 내가 너무 힘들어서 글을 놓아버릴 수도 있으니까. 나에게 시는 늘 낯설다. 어떻게 풀어내야 좋을지, 고민만 거듭하다 겨우 몇 줄 끼적이고 마는 일이 잦다. 그러다 최근에는 엉망진창 배배 꼬인 시도 나쁘지 않을 것 같단 생각이 들었다. 이 시집을 내며 행동으로 옮겨 보았다. 이렇게 쓰고 보니, 이 시집은 나의 실험체라고 감히 말할 수도 있겠다. 부디 실패작이 아니길 바랄 뿐이다

등단도 안 한 것들이 낸 시집,

이 시집은 앞뒤로 똑같은 전화번호가 아닌 앞뒤로 읽을 수 있는 시집이다. 건물 밖으로, 광장에 정한(情恨)을 두며 몸부림치는 인간 윤주도. 반면에 정형화된 삶, 그 속에서 소소한 반항만 겨우 내뱉는 김나림다. 다양성을 인정하지 않는 사회에 대해 저항하러 나간 거리에서, 둘은 만났다. 나이도 같고, 시를 쓰고 있다는 점에서 급격하게 친해졌다. 그리고 둘의 공통점은 시옷서점 손님이라는 점. 시옷서점 운영자인 김신숙 시인의 눈에 들어왔고, 평소에 독립출판에 대한 프로젝트와의 합일점이 있어서 이번 시집을 내기로 했다.

시를 쓰는 이유는,

김나림 다 잊어버리기 위해 시를 쓴다. 사실 글의 의미가 내게 그렇다. 처음엔 친구 따라 강남 간다고, 친구 따라 멋도 모르면서 펜을 들었다. 하지만 그사이에 스스로 “잊기 위함”이라는 이유를 찾았다. 이제는 그 이유를 내세우며 시를 쓰고 있다. 펜을 잡은 이후로, 감정이 격해질 일이 있던 날에는 글을 썼다. 그리고 그 글을 휴지통에 버리거나, 찢어 없앴다. 그러면 마음이 가벼워졌다. 그 일을 쉽게 잊어버릴 수 있었다. 짧게 고백하자면, 이 일은 어느 위인의 감정 해소법을 나름대로 흉내를 낸 것이었다. 어느 날에는 누군가가 내가 미처 찢지 못한 시를 발견해 읽었다. 몹시 당황스러웠지만, 관둘 생각은 없었다. 시를 써서 잊고픈 것들을 잊어버릴 수 있다면 나는 매일 시를 쓸 것이고, 지금도 잊기 위해 열심히 쓰고 있다.

윤주도 지나간 사람이 시를 쓰는 사람이었다. 그 사람에 대해 알고 싶었고, 그 사람과 소통하고 싶었다. 내가 할 수 있는 것은 시 읽기였다. 시를 읽었는데 도통 이해되지 않았고, 쓴다면 조금이나마 이해할 수 있지 않을까 하는 생각이 들었다. 줄곧,쓸 생각은 아니었다. 시의 언어를 이해할 수 있을 정도로만 쓸 생각이었다. 그렇게 쓰다 보니, ‘낮은 이들과 함께하기 위해 낮아진 이들을 괴롭히고, 사랑하는 이의 죽음을 배신하는 글’을 쓰고 싶다는 생각이 스쳤다. 낮은 사람들을 위해 낮아진 이들에겐 계속 낮게 살라는 것이 괴롭힘 일 테고, 죽은 이를 우상화하는 것이 죽은 이의 입장에선 자신을 포장하며 배신하는 것일 수도 있겠다고 여겼다. 하지만 난 이런 거대한 목표를 오래 짊어질 수 없거니와 조그마한 사람이라 감히 그런 글을 쓰지 못한다. 이젠 그저 쓴다. 배설하지 않으면 살지 못하듯, 글을 쓰지 않으면 어찌 살아야 할지 모르겠다.

책 정보

제목: 『십팔시선』 판형: 111X182 / 표지: 아르떼 210g / 후가공(부분 에폭시) / 앞뒤날개 / 내지: 미색모조 100g / 인쇄: 옵셋 인쇄 / 제본: 무선 제본 88쪽

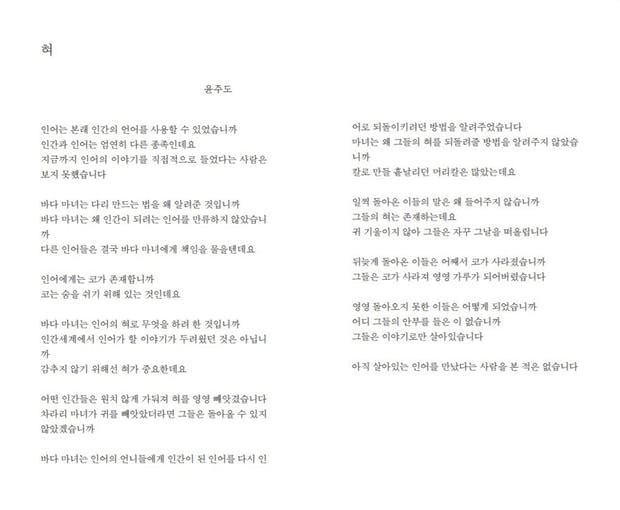

십팔시선