<책 소개>

긴 역사를 가진 합의가 있는 것 같다.

작품은 정합성, 핍진성이나 서정적 자아의 특수성, 보편성에 따라 평가를 내릴 수 있다 라는,

그 사이에 책의 물질적 조건들은 주변부로 밀려났다.

타이포그래피는 투명한 유리잔과 같아야 한다. 라는 유명한 경구를 책에도 적용할 수 있을 것이다.

작가와 디자이너, 편집자는 각자의 테이블에 앉아서 서로를 향해 고갯짓 않고,

손 흔들어 부른다거나 하지 않고 각자의 할 일을 해왔고 계속 한다. 생각치 않고.

언어의 구조, 시의 형식에 대한 고민 있고, 다른 방향에서 타이포그래피에 대한 탐구,

책의 제작 양식에 대한 고민 있다.

글 쓰는 몸짓 있고 갈무리하여 책으로 만드는 몸짓 있다.

이것들을 각각의 동작으로 대하지 않고 불가분한 하나의 몸짓으로 받아들인다면?

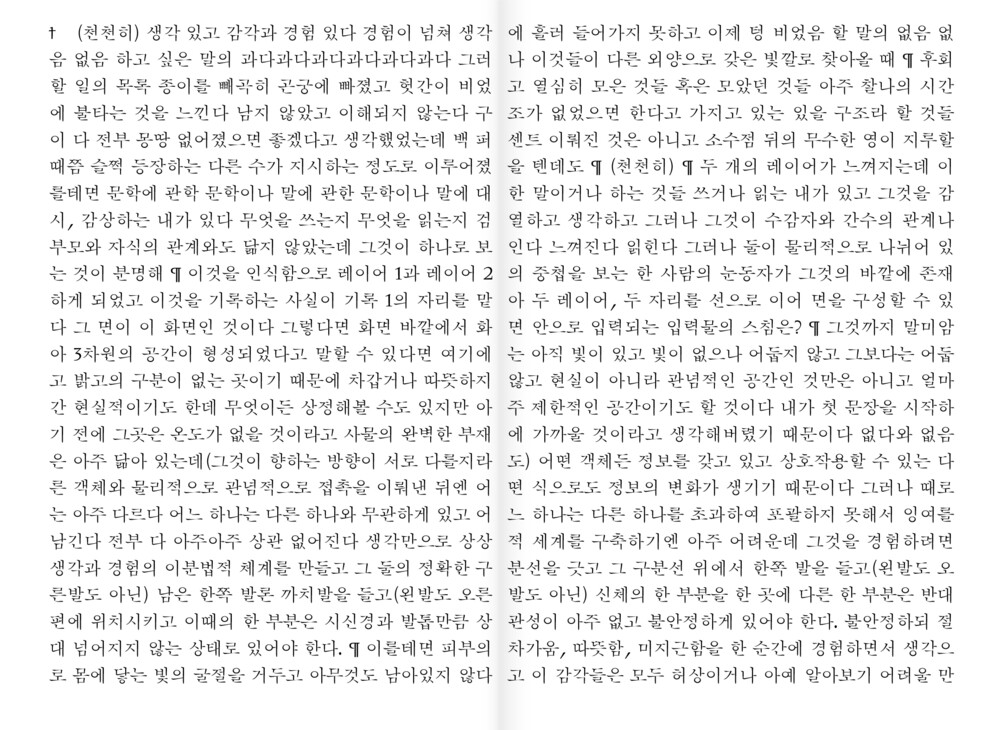

어떤 형태적, 언어적 의미가 촉발될 것이며 읽기는 어떻게 변화할 것인지 고민했다.

그리고 고민은 두 가지 문장으로 정리된다.

언어는 투명한 정물일까

책은 조용한 그릇일까.

연달은 두번의 질문에서 시작된다.

질문 반복하고 답 상상하는 과정에서 문장은 다시 쓰인다.

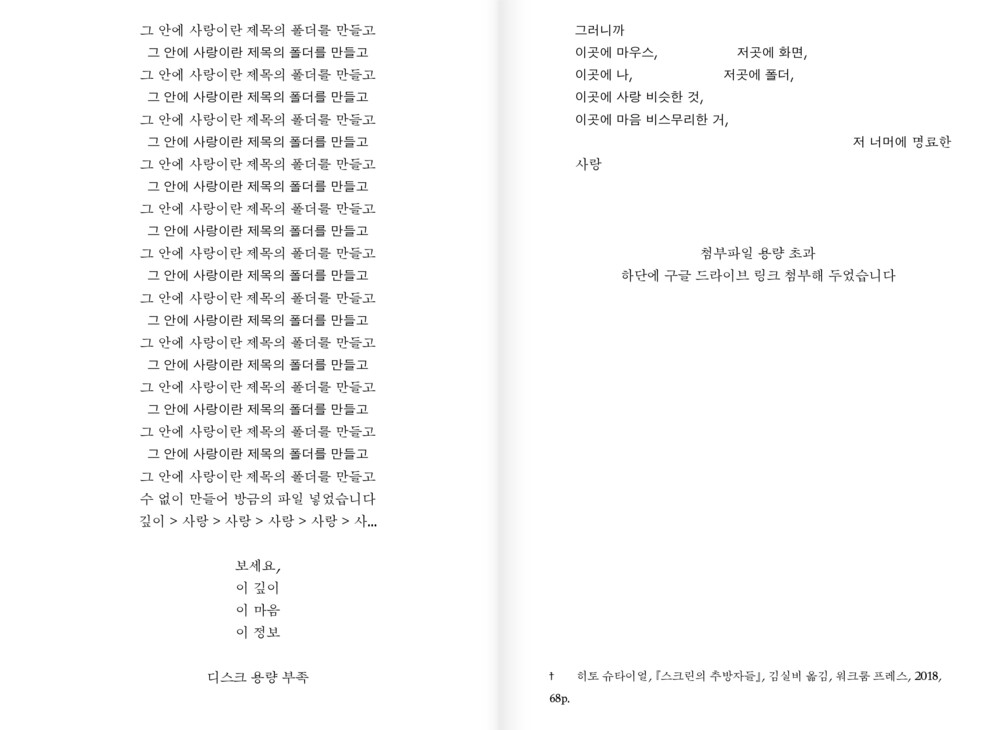

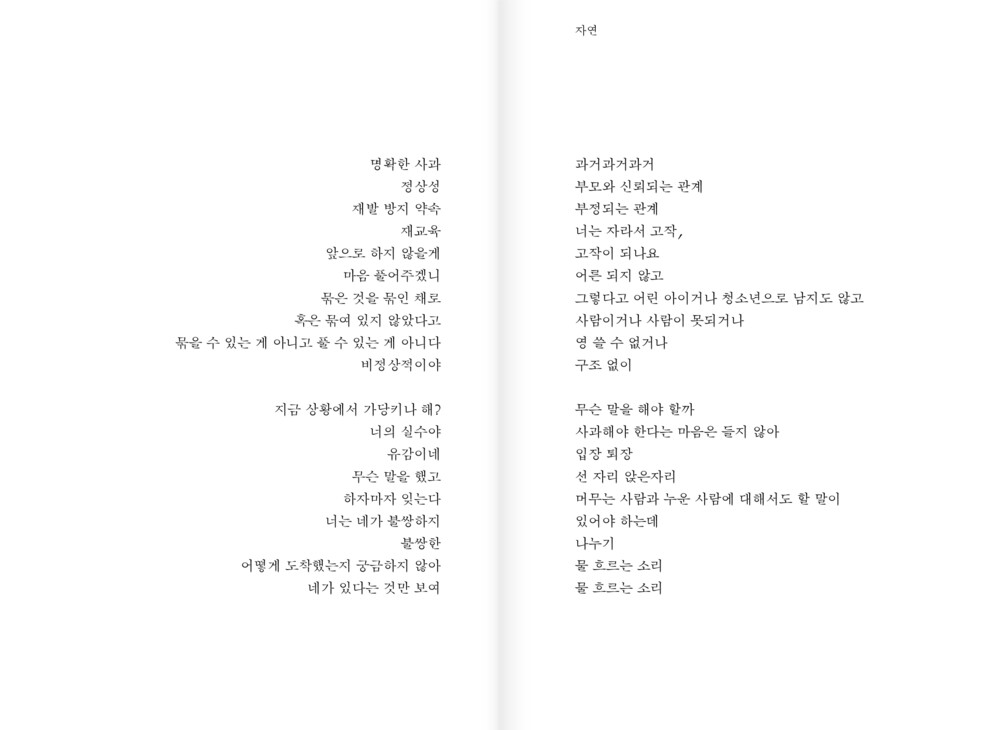

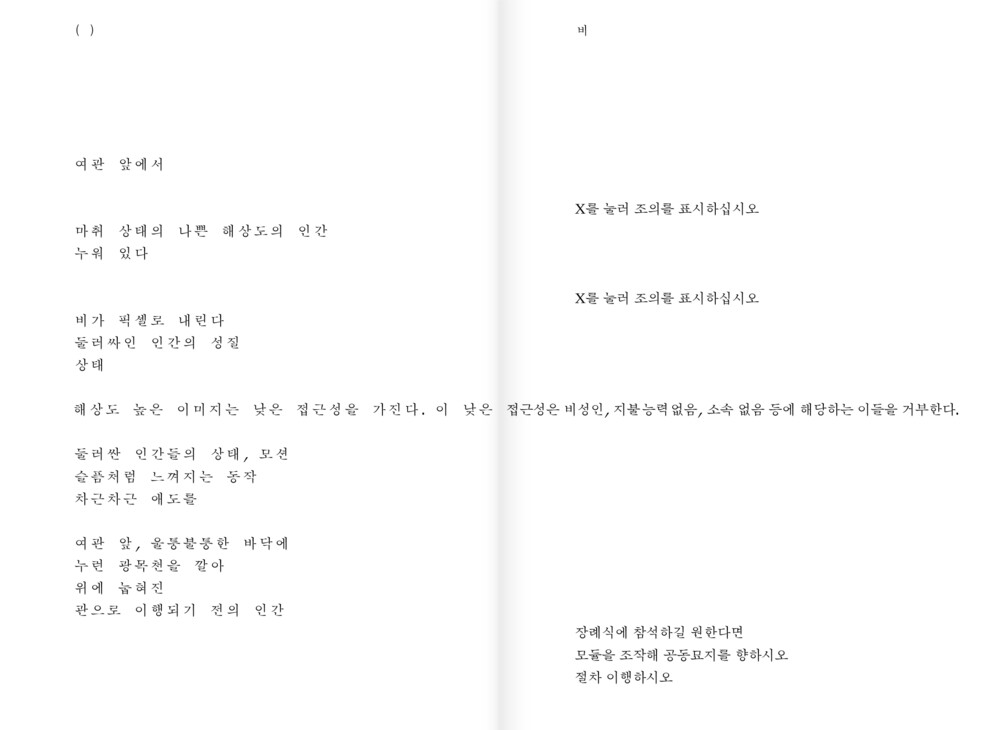

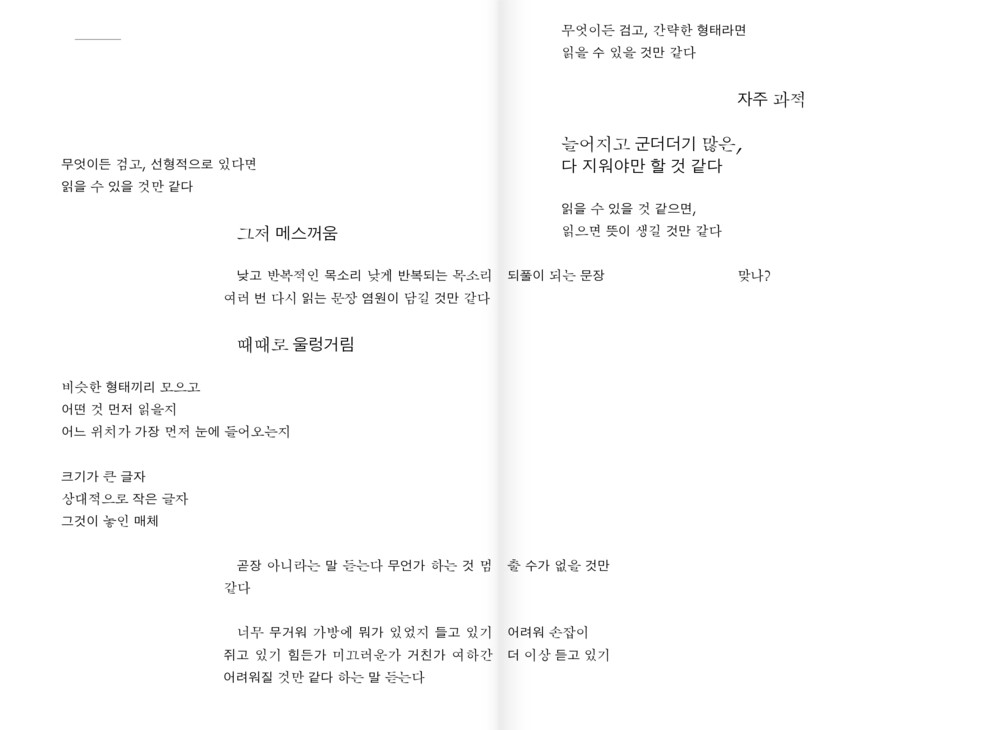

글줄은 틀을 벗어나 흰 면을 부유한다.

얇은 종이와 누드 사철로 제본된 책은 물질적 토대로써 자신의 조건을 가시화한다.

부유하는 글줄과 불안정한 묶음.

읽기는 차분함을 잃고 시선은 단 사이, 페이지 사이를 넘나든다.

그러나 책의 말미에 달아도 의문은 해소되지 않는다.

과연 언어는 투명한… 책은 조용한…

ㅊ은 질문에 대한 답이라기보단 구체적 질문에 가깝다.

답은 처음부터, 여전히 읽는 사람의 것이다.

<작가 소개> 최민호/최세목

대학에서 문학을 디자인 대안학교 디학에서 타이포그래피를 공부했다.

(읽는/쓰는/놓는/엮는) 일을 한다. ㅊ을 만들었다.

ㅊ / 최세목