<책 소개>

나를 미치게 한 뮤지컬!

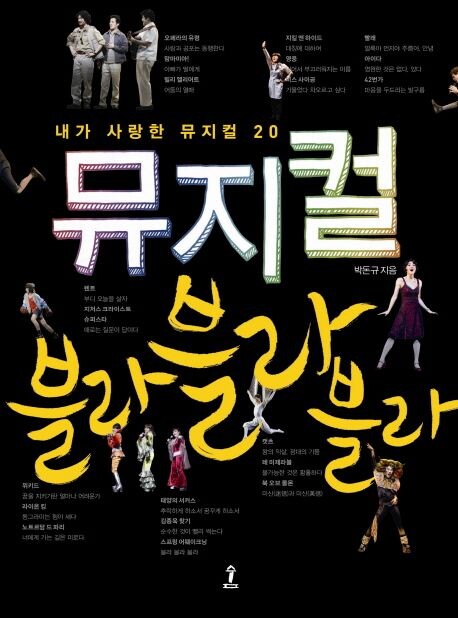

내가 사랑한 뮤지컬 20『뮤지컬 블라 블라 블라』. 대학원에서 연극을 공부하고 신문기자가 된 저자 박돈규. 그가 2004년부터 8년간 공연을 맡아 일해 오면서 자신을 매혹한 뮤지컬에 대해 고백한 에세이다. 뮤지컬 스무 편에 대한 관객들이 궁금해 할 만한 이야기들, 그리고 저자가 들려주고 싶은 이야기들을 쉽고 재미있게 담아냈다.

이 책에는 대부분 친숙하고 오랜 기간 사랑 받아온 작품, 국내에서 당장 볼 수 있거나 자주 공연되는 뮤지컬 스무 편을 선정하여 보여준다. ≪오페라의 유령≫ ≪맘마이아≫ ≪빌리 엘리어트≫ ≪지킬 앤 하이드≫ ≪영웅≫ 등 국내외 뮤지컬을 망라하며, 인터뷰, 성공담, Q&A 등 뮤지컬과 관련된 다양한 이야기로 구성하여 흥미를 더했다.

<작가정보>

박돈규

저자 박돈규는 대학에서 미생물학을 전공했고 불어불문학을 부전공했다. 대학원에서 연극학을 공부하다 2000년 조선일보에 입사했고 편집부ㆍ국제부ㆍ사회부 등을 거쳐 문화부에서 8년간 연극ㆍ뮤지컬ㆍ무용을 담당했다. 2006년 한국공연프로듀서협회가 선정하는 올해의 기자상을 받았다. 2008~2010년 한국뮤지컬대상 심사위원을 지냈다. ‘가슴을 쿵 울리는 드라마’를 좋아한다.

<책 속으로>

가볍고도 무거운 게 사랑이다. 때론 풍선처럼 들뜨지만 어떤 날에는 돌덩이로 가라앉는다. 거절ㆍ배신ㆍ이별ㆍ상처가 도사리고 있어서다. 그래서 사랑은 공포와 동행한다. ‘오페라의 유령’의 크리스틴과 팬텀은 그 엎치락뒤치락하는 감정을 온몸으로 경험하는 것이다. 그들의 노래를 듣는 동안 관객도 감염된다. 이 뮤지컬을 보며 심장이 쿵쾅거렸다면 이중적이되 뿌리칠 수 없는 사랑의 매력 때문이리라. “빰 빰빰빰빠빠~ 빰빰빰빰빰 빰빰빰빠빠~” 삼킬 듯한 파도로 밀려오는 ‘오페라의 유령’의 서곡처럼 말이다. (12쪽)

지중해의 외딴 섬에서 펼쳐지는 뮤지컬 ‘맘마미아!’(Mamma Mia!)는 엄마와 딸의 이야기다. 하지만 내게는 종종 아빠와 딸의 스토리로 다가온다. ‘아빠는 누구인가’라는 진실을 파헤치기 때문이다. ‘아이 해브 어 드림’(I Have A Dream)으로 열린 무대에서 미혼모 도나의 딸인 스무 살 소피는 편지 봉투 3개를 들고 있다. 결혼식을 앞두고 세 남자에게 부치는 초청장이다. 엄마가 자신을 임신한 해의 일기를 훔쳐본 소피는 ‘아빠 후보’(possible dad)를 셋으로 압축한다. 이어서 부르는 노래 ‘허니 허니’(Honey, Honey)는 달착지근하다. (23쪽)

마지막 순간, 한 줄기 빛이 객석으로 날아온다. 갱(坑)처럼 캄캄한 무대에서 광부들이 수직하강하기 전에 캡램프를 켠 것이다. 빌리의 앞길을 비추는 불빛이다. “엄마, 늘 고마워요. 내 엄마여서.” 답장하듯 빌리가 말한다. 가방을 든 그가 객석 통로로 뚜벅뚜벅 걸어나간다. ‘빌리 엘리어트’는 어둠과 빛, 눈물과 웃음, 하강과 상승으로 굽이치면서 나아가는 강물 같다. 물은 출렁일 때 더 반짝인다. 검은 탄광촌, 엄마 없이 여문 꿈이라서 눈이 시리다. 절대 침몰하지 않는 사랑이 있다는 걸 이젠 알겠다. 내게 빌리는 ‘어둠의 열매’다. (41쪽)

어릴 적 망치로 호두를 깨면서 알았다. 껍질이 단단할수록 속이 허할 수 있다는 것을. 손가락을 찧었을 땐 화끈거리며 부어 오르는 게 삶의 징표라는 생각을 했다. 사랑이 때론 호두 까기 같구나, 라는 주책없는 감상에도 빠졌다. 그런데 호두알도 두 개를 모아 비비면 듣기 좋은 소리를 낸다. 비극을 희극으로 눙치고 의사를 환자로 뒤바꿀 줄 아는 루시는 강해 보이지만 속은 여리다. 루시의 노래를 들을 때마다 나는 생각한다. 슬픔과 슬픔을 맞비비면 저런 소리가 날까? (49쪽)

하얼빈역에는 요즘도 하루 200여 편의 열차가 오간다. 안중근이 이토를 저격한 자리는 삼각 무늬 타일로 표시돼 있을 뿐이었다. 무심한 기적이 울렸다. 목단강(牧丹江)으로 가는 열차가 들어오고 있었다. 영하 20도의 추위에 볼이 얼어붙어도 가슴은 뜨끈했다. “미래를 바꿔줄 영웅을 기다리면서 정작 오늘의 우리를 있게 한 영웅은 잊고 있었던 것 같다”고 정성화가 말했다. 뮤지컬 ‘영웅’은 망각으로부터 기억을 향해 달려간다. 덜컹덜컹 기차 소리가 들린다. (67쪽)

노트북에 다시 사운드트랙을 넣는다. 윈도 미디어 플레이어에서 ‘지상의 마지막 밤’이 재생된다. 검은 바탕에 흰 수평선이 펼쳐진다. 잔잔하게 일렁이던 ‘음악의 바다’는 크리스와 킴이 헤어지기 직전 진폭이 거칠어진다. “솔로 색소폰으로 연주되는 노래가 사랑은 계속돼야 한다고 말하네~”에서는 눈앞에 아름다운 무늬가 찍힌다. “어디에 있든 그대와 우리의 노랠 부르리”에서 고조된 파도는 절정을 향해 환하게 치고 올라간다. ‘미스 사이공’은 저물면서 빛난다. 기울었다 차오르는 달 같다. 가슴이 뻐근하다. (79쪽)

내 서울 살이는 20년이 넘었다. 이 뮤지컬은 빨래를 빙자한 위로다. 극장을 나오는데 환하고 상쾌하다. 삶을 통째로 빨아 헹굴 수는 없지만 하루의 얼룩을 지우고 먼지를 털어내고 주름을 다릴 수는 있다고 믿고 싶어진다. 얼룩아 먼지야 주름아, 안녕. ‘빨래’를 만든 극단의 이름은 ‘수박’이다. 공연도 수박처럼 쪼개 관객과 나눠 먹을 수 있었으면 하는 바람을 담았다고 한다. 거꾸로 읽으니 ‘박수’였다. (91쪽)

2000년 전 이집트에 살았던 헤라클리디를 만났다. 미국 로스앤젤레스의 게티 빌라에서였다. 스무 살쯤 죽었다는 그는 미라가 돼 전시실 한가운데 누워 있었다. 미라 제작 과정을 담은 영상이 눈길을 붙잡았다. 장기(臟器)를 들어낸 몸에 소금을 뒤덮는 게 작업의 시작이다. 수분이 다 빠질 때까지 40일을 기다린다는 대목에서 아득해진다. 우리 몸의 3분의 2는 물이다. 삶을 지탱하는 물이 영원으로 통하는 입구에서 문전박대 당하는 셈이다. 이집트 나일강에서 펼쳐지는 ‘아이다’(AIDA)는 부패하지 않는 사랑을 그린다. (94쪽)

타자 치는 소리가 좋다. 키를 누르면 활자가 날아와 쿵쿵 종이를 내리친다. 그 진동에 또 와르르 이야기가 쏟아져 나올 것 같다. 영화 ‘바톤 핑크’에서 글이 나오지 않아 괴로워하던 주인공이 오랜 방황

뮤지컬 블라 블라 블라 / 박돈규 (USED)